requestId:68a756a05f92f6.34680736.

王英姿有點不知道該怎么形容自己這類人:遇見陌生人問路,即使她不知道也會掏出手機打開包養留言板導航。她剛來北京讀大學時就成為了一名志愿者,最難忘的是本科畢業后去四川支教一年的經歷。平日里會留意志愿者的招募信息,時間包養網合適就和小伙伴走起。

她愛公益、愛行動、不愛冷漠,愛挑戰、愛拼搏。在朋友圈里她會曬支教日記和孩子們的笑臉,最重要的是,從不曬包包。

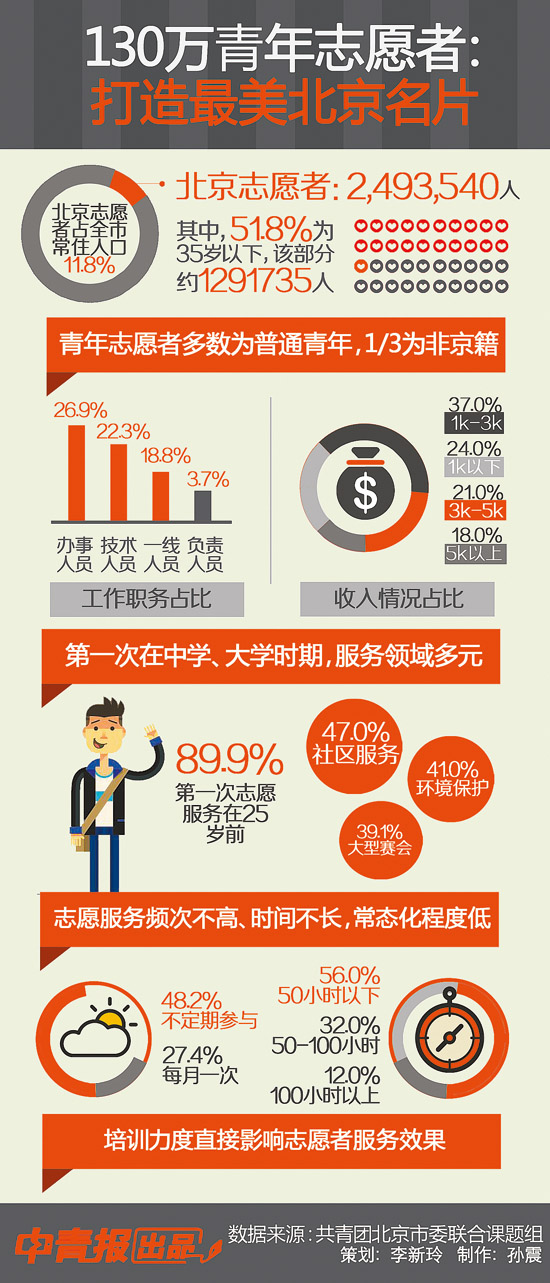

團北京市委進行的“北京青年1%抽樣調查”就關注到了像王英姿這樣的青年志愿者。截至2015年3月,在“志愿北京”信息平臺實名注冊的青年志愿者有近130萬人,占據北京志愿者總數的半壁江山。

志愿服務的“北京范兒”

“被質疑志愿服務動機?肯定遇到包養網過!”曾任校青年志愿者協甜心花園會主席的元方告訴記者,上大學時就有人質疑她是為了加學分,工作后參與志愿服務被人說是好出風頭,“但真的都是少數,大部分人聽到我的經歷都會說,好贊!”

對于參與志愿服務的動機包養網,課題組的調查包養網揭示,59.1%的受訪者選擇了“奉獻愛心”,37.2%的受訪者選擇了“積累實踐經驗的需要”。同時,在志愿者應具備的素質方面,66.5%的受訪者認為最重要的是有“樂于奉獻的志愿精神”。課題組認為,“奉獻”成為北京青年志愿者的關鍵詞。近四成受訪者選擇積累實踐經驗,跟青年的角色十分相容,表明志愿服務是認識社會、了解社會的窗口,通過志愿服務經歷來獲得成長也是青年內在的發展需求。

讓元方感到驕傲的時刻通常出現在假期回老家,留在家鄉的同學聽她說起志愿服務經歷時會“點贊”,但覺得包養網比較“不是一路人”。甚至有同學在聽她說喜歡“做公益”時回了句“你手真巧”。“他以為是做工藝品啊,這在北京絕不會發生,感覺‘志愿服務’挺普及的,因為它代表著北京范兒!”

元方周圍的朋友基本上都參與過志愿服務,她曾和大學宿舍同學包養網心得利用寒暑假去西部支教,也在2008年北京奧運會時成為“鳥巢”的一名志愿者包養網,用微笑共同打造了北京名片。根據團北京市委對3.5包養網萬多名在京青年包養調研數據包養網顯示,在問及“你最希望參加哪些活動”時,選擇“志包養女人愿公益活動”位于前列;在問及“人生的價值在于奉獻”方面,選擇同意的占79.8%;在問到是否認同“當別包養網人有需要的時候,我會主動包養管道伸出援助之手”時,選擇同意的占76.7%。

調研分析認為,首都青年高度認同“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神,高度接受和認可志愿服務活動。這大概就是讓黎肖樂覺得“驕傲”的“北京范兒”吧。

志愿服務遵從內心驅動

在很多對志愿服務持觀望態度的人看來,向需要的人伸出援手并非易事。究其原因,有人認為做志愿者是“有錢有權的人才做的事”。

值得注意的是,這項針對北京青年志愿者的調研恰恰與以上結論相反。

真的是有錢人才能做包養網志愿者嗎?數據顯示,在收入方面,剔除在校學生數據,收入在10包養00元以下的占24.5%;收入在1000元到3000元之間的占36.8%;收入在3000元到5000元之間的占20.6%;收入在5000元以上的占18.1%。而2013年北京市職工月均工資是5793元。

非得是有權的人才能參與志愿服務嗎?數據表明,工作職務方面,剔除在校學生數據,其中“辦事人員”占26.9%,“專業技術人員”占22.3%,“一線工作人員”占18.8%,“單位負責人”僅有3.7%。

調包養網查顯示,大多數青年志愿者是基層一線工作人員,收入和職位不高。這與西方國家志愿者普遍“有閑、有錢”的情況有明顯差異。

對于青年志愿者的非京籍青年所占比例,調研發現非京包養妹籍青年占34.1%。調研分析認為,志愿服務是外地青年融入北京、認知社會、參與公共事務的一種途徑。加強青年志愿者工作是推動社會包養條件融入、組織重構的有效途徑。推動不同青年群體之間的融合,對于構建新型的青年社會關系具有重要作用。

志愿者學歷整體較高

剛剛過去的五四青年節,志愿者王英姿細細梳理了一下自己青春里的那些事兒:“懷念青春時,絕對不能不提志愿服務。”

真正參與志愿服務是在王英姿讀大學時。去四川達州宣漢縣支教,還成功舉辦了一臺關愛留守兒童的晚會。大學里連續3年都是中國網球公開賽的志愿者。本科包養故事畢業后加入研究生支教團,重返宣漢支教。這些志愿服務經歷被她形容為“到了80歲想起依然會微包養網車馬費笑的事”。

“不管你來這個學校之前是否了解志愿服務,一進大學包養,最大的社團就是青年志愿者協會,周圍會有一批參包養與志愿服務的小伙伴,你也會受到感染啊。”王英姿告訴記者,在她的母校中國傳包養條件媒大學,志愿服務經歷是每個同學的必修課。

這一點和調研情況相符。數據顯示,在第一次參包養價格加志愿服務年齡方面,選擇在18~24歲之間的占46.7%;其次是15~17周歲,占27.7%;14周歲以下的占16.3%。在25歲之后首次參加志愿服務的僅占10.1%。

志愿者的參與經歷大多是從中學和大學本科階段開始,課題組分析認為,學校階段是培養志愿服務意識、發展注冊志愿者隊伍的關鍵時期。從另一角度也說明,針對已經走上工作崗位、走向社會的青年,志愿工作的力度和覆蓋面還有待加強。

像王英姿這樣讀了研究生依然對志愿服務抱有熱情的青年群體不在少數。在調研中發現,擁有本科(含雙學位)學歷的占56.1%,擁有研究生學歷的占14.4%,擁有大專及以上學歷的占84.7%,青年志愿者學歷層次普遍較高。

做志愿者不只是為“點贊”

調研組在問到“參與的志愿服務涉及哪些領域”時,全體受訪者中有47%選擇“社區服務”,有41%選擇“環境保護”,39.1%選擇“大型賽會”。調研組分析認為,北京青年志愿者參與志愿服務的領域呈現出比較明顯的多元化特點。社區、環保、大型賽會等三類志愿服務參與率較高,這與北京的城市發展水平和包養網功能定位密切相關。

值得注意的是,調研組進一步揭示,雖然服務領域多元可喜,但相應的培訓卻不足夠。在一對一探訪中發現,志愿者十分關注崗前培訓,很多受訪對象認為這是志愿者應該享有的權利和保障之一。但在培訓包養時長方面,有18.1%的受訪者表示從未參加過培訓。大多數針對志愿者的培訓集中在“30分鐘到1小時”,占30.1%,選擇“1個半小時以上”的僅有29.4%。

在志愿服務培訓形式方面,選擇“包養價格為所有崗位的志愿者開展志愿服務理念為主的通用培訓”的占32.9%,選擇“針對具體志愿服務崗位進行崗位培訓”的占30.8%。調研發現,由于培訓力度直接影響志愿者服務效果,廣大青年志愿者對培訓的需求反映強烈,亟須掌握助老、助殘等方面專業技能,進而更好地為服務對象提供專業服務。

作為曾經的志愿者、現在的北京科技大學指導老師,于群也有自己的擔憂:“大多數孩子熱情有余,但沒有堅持。我不希望我的學生參與志愿服務只是一時沖動,是一次性的,體驗一下就完事。”

調研數據顯示,在參與志愿服務的頻率方面,“不定期參與”的是常態,占48.2%。在每年參與志愿服務時間方面,選擇“在50小時以下”包養行情的占56.4%;選擇“50~100小時”的占31.6%;選擇“在100小時以上”的比例較低。課題組認為,北京青年志愿者平均服務時間整體偏低,志愿服務頻次不高、時包養網間不長,常態化程度偏低。

“都說志愿者是北京的名片,名片是需要隨時揣在兜里、常常拿出來的,是必備。”于群希望他的學生能把參包養與志愿服務當成一種常態、一種生活方式,而不僅僅是秀在朋友圈里、為吸引點贊的一張照片。

TC:sugarpopular900